松の標本や顕微鏡、松を使った楽器など松原に関する展示があります。

大きな航空写真を御覧ください。この航空写真は三保松原全体を示しています。ここに写っているほとんどが世界遺産に登録された範囲です。

三保は、海から砂が運ばれて出来た場所ということもあり、海岸には海から流れ着いたゴミが溜まりやすくなっています。

三保松原の美しい景観が守られているのは、海岸でのゴミ拾いや、松原で落ち葉を集めている地元の方々によるボランティア活動のおかげです。

静岡市も、美しい景観を守るため、長年、マツ材線虫病対策に取り組み、平成29年度に微害化を達成しました。

近年では、老齢大木の樹勢回復や倒伏防止も進めています。また、三保松原にまつわる能や舞楽(ぶがく)など、文化の継承に励む方々もいます。

昆虫の標本を御覧ください。ここでは三保松原で見られる生物について紹介します。

昔は、地元の方々が松原に落ちている松葉や松の枝を拾い、生活用の燃料として使っていました。しかし、電気やガスなどが整備されてその必要がなくなったので、マツの枯葉や枯れ枝が落ちたままになり、土と混ざって「余分な栄養」を作りだし、土壌を豊かにしています。

その結果、雑草や雑木(ざつぼく)が増え、日光が当たらなくなってしまうという松にとっては、過酷な環境に....。

これ以上、自然の遷移が進まないよう、落ち葉や枯れ枝を拾うボランティア活動などによって松原が保たれています。松原で見られる草、昆虫、キノコの種類は、松原の状態の指標となります。

松ぼっくりがたくさんある展示を御覧ください。

世界中には約100種類のマツの木がありますが、その果実として実る松ぼっくりも、形や大きさなど、マツの種類によってユニークな特徴があるのをご存知ですか?

アメリカのサトウマツと、日本のナンブアカマツでは、全然大きさが違いますよね。バンクスマツの松ぼっくりは、普段は縮こまっていますが、近くで火事が起こった時だけ、松かさを開いて種を出します。松ぼっくりの中にある種のばらまき方も様々です。クロマツは種が小さいので風にのせて飛ばしますが、チョウセンゴヨウは種が大きいのでリスや鳥に運んでもらいます。

あなたは、どの松ぼっくりが気になりますか?次は、展示室の顕微鏡のあるコーナーへお進みくださいね。

顕微鏡のあるコーナーを御覧ください。ここではマツの生態を知る事が出来ます。

私達の身近で様々な役割を果たしているマツは、童話に登場する松、世界遺産にある松、大きな松ぼっくりをつける松など、世界中に約100種類が存在し、それぞれの環境のもと、形や大きさを変えて、個性豊かに生きています。

「松という生き物」の特徴の一つが、ショウロやマツタケなど、菌根菌(きんこんきん)と呼ばれるキノコとの共生です。菌根菌は、松の根の周りに菌糸をぐるぐる巻いて菌根を作り、水分や養分を松に提供。

その代わりに松から光合成で作った糖類を得ています。

顕微鏡でも、ぜひじっくりと観察してみてください。

三保の砂の顕微鏡写真

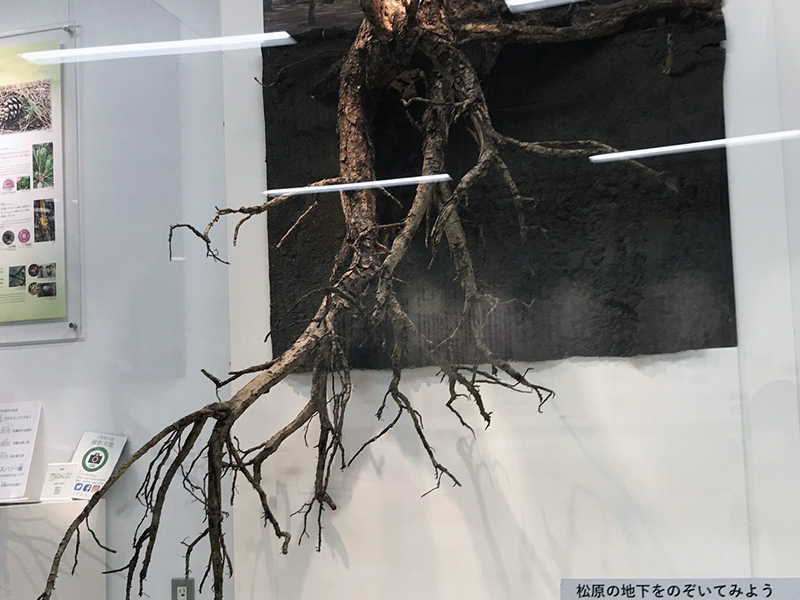

ガラスケースに展示されている、実物のマツの根っこを御覧ください。

マツの根っこが他の木と比べてどう違うか、わかりますか?太い根っこが垂直に長くのびていますね。

三保という場所は地下水の水位が深いので、根を長く伸ばすことができます。実物を見ると、マツが気合を入れて、砂をがしっとつかむように、しっかりと根を張っていたのがわかりますね。

ただ、残念ながらこのマツは、他のマツとの競争に負けてしまいました。こんな立派に根を張っても、負けてしまうんですね…。

根っこの展示の右にあるスペースへ進んでください。

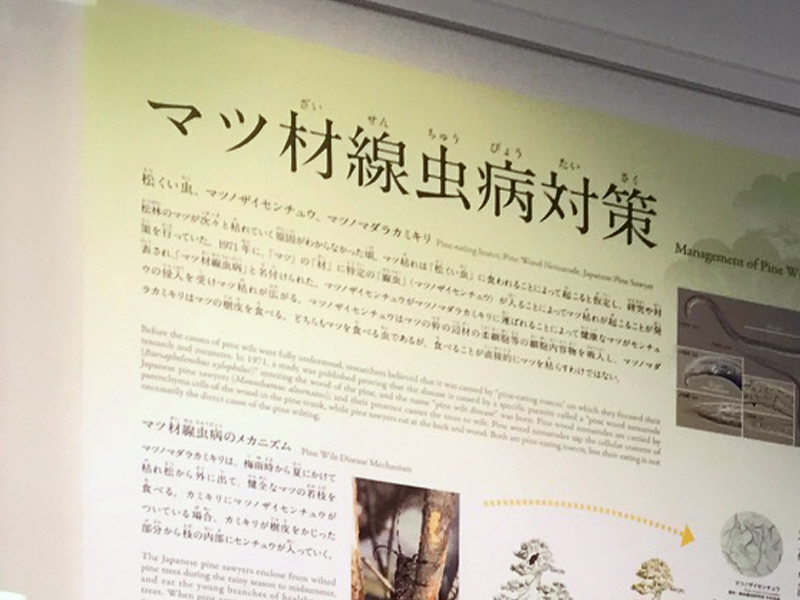

ここで、マツにとって憎き存在を御紹介しましょう。マツノザイセンチュウです。長さ1 mm程度のとても小さな生物ですが、元気なマツの若枝を食べるマツノマダラカミキリという種類のカミキリムシの体についてきて、カミキリムシがかじった枝から内部に侵入し、マツを枯らしてしまう、こまった奴。

センチュウが松脂の通り道を使ってマツの中を移動すると、異常な反応が起きます。その影響で、根っこから葉っぱへの水の流れが途切れて、枯れてしまうのです。なお、異常な反応のメカニズムは、いまだに解明されていません。

そんなマツ材線虫病からマツを守るために、枯れた木を徹底して処分し、マツノザイセンチュウと、それを運ぶマツノマダラカミキリを駆除するなどの対策をしています。

更に、カミキリムシの天敵を投入するなど、新しい対策も研究中です。

机の上にある標本は、運び屋であるマツノマダラカミキリと、それが卵を産むところ、幼虫が成長しているところ、羽化して出てくるところがわかる枝です。ぜひ観察してみてくださいね。

右上のパネルを御覧ください。松原を維持するためには、さまざまな保全の取り組みが行われています。

マツは、栄養が少ない荒地でも育つ能力のある樹木です。ただ、マツの成長にともなって、荒れ地だった土壌が豊かになると、他の樹木が増えてしまった影響で、日光が当たらなくなり、松原は衰退してしまいます。

これは「遷移」と呼ばれる自然の移り変わり現象ですが、松原を守るためには、それを止めなければいけません。

かつては、地元の方々が落ちた葉っぱや枝を回収して燃料にしたり、海岸が台風や津波の影響を受けていたので、土壌が豊かにならずに済んでいました。

ところが、最近は落ち葉や枝を燃料に使う人が少なくなり、堤防などの防災機能も整っているので、土壌が豊かになってしまったのです。そんな状況の中、松原を維持するために、研究者や、木のお医者さん、マツの保護士、ボランティアの方々、そして静岡市などが、日常的な管理や清掃、専門分野での対策を行っています。

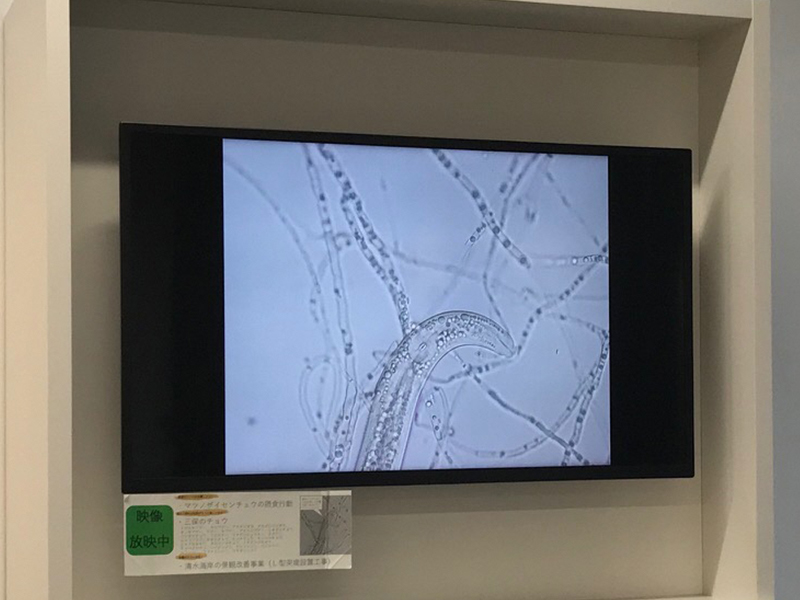

モニターの映像を御覧ください。

流れているのは、三保松原を守るために行われている活動の紹介や、マツの天敵であるマツノザイセンチュウが食事をする様子です。マツノザイセンチュウ、まるでタピオカドリンクを飲んでいるみたいですよね。

テラスには線虫の運び屋・カミキリムシがいる白い小屋もありますよ。6月~7月の期間は、成虫が見られるかもしれません。

さらに、テラス側に並ぶ3つの盆栽は、代表的な3種類のマツです。観察したり、やさしく触ったりしながら、違いを確かめてみてくださいね。

テラスから屋上に上ると松原越しの海や富士山を見ることができますよ。

切り株の前にお進みください。ここで、三保松原の松を御紹介しましょう。

天女が羽衣をかけたとされる「羽衣の松」や、東日本大震災で唯一生き残り人々の心の支えとなった岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」の甥っ子(震災前の髙田松原内で採取した種から育ったマツ)も成長しています。

目の前にある切り株は、神の道にあった最も大きな松「龍の松」です。とぐろを巻く龍のような形をしていましたが、幹割れをおこしたため、残念ながら、泣く泣く伐採されました。

ただ、マツの根元が虫や菌に食べられることなく中心まで残っているのはとても珍しく、そのおかげで年輪を分析することができ、257年も生きたことがわかっています。

神の道を通る多くの人たちに愛されてきたのですね。

中央にある楽器を御覧ください。ここで、館内で流れている音楽に耳をすましてみましょう。

この曲は、ここにある、三保松原で伐採しなければならなかった松で作られた楽器によって演奏されています。

この楽器は、ドレミの音階に調律されていません。更に、通常の木琴などは低い音が左にきますが、この楽器は逆の順番でならんでいます。音楽を奏でる道具としてだけではなく、純粋に三保の松の音を楽しんでみてください。

さあ、ぬくもりのある優しい響きを感じながら、自由に楽しく演奏しましょう!